近年来,文旅融合成为中国旅游业发展的热词,而民宿作为文旅融合的典型代表,正在从单纯的住宿设施转型为文化体验的载体。与此同时,乡村振兴战略的推进为民宿行业注入了新的使命感——它不仅要服务游客,还要带动乡村发展。然而,许多民宿在“文旅融合”的旗号下,仅仅停留在表面装修或营销噱头,未能真正触及文化的灵魂,更遑论助力乡村的可持续发展。那么,文化在民宿中究竟是“真”体验,还是“假”噱头?民宿如何在文旅融合与乡村振兴中找到平衡,真正触动游客的内心,并为乡村带来生机?

一、文旅融合与乡村振兴:民宿的双重使命

1.1文旅融合的定义与现状

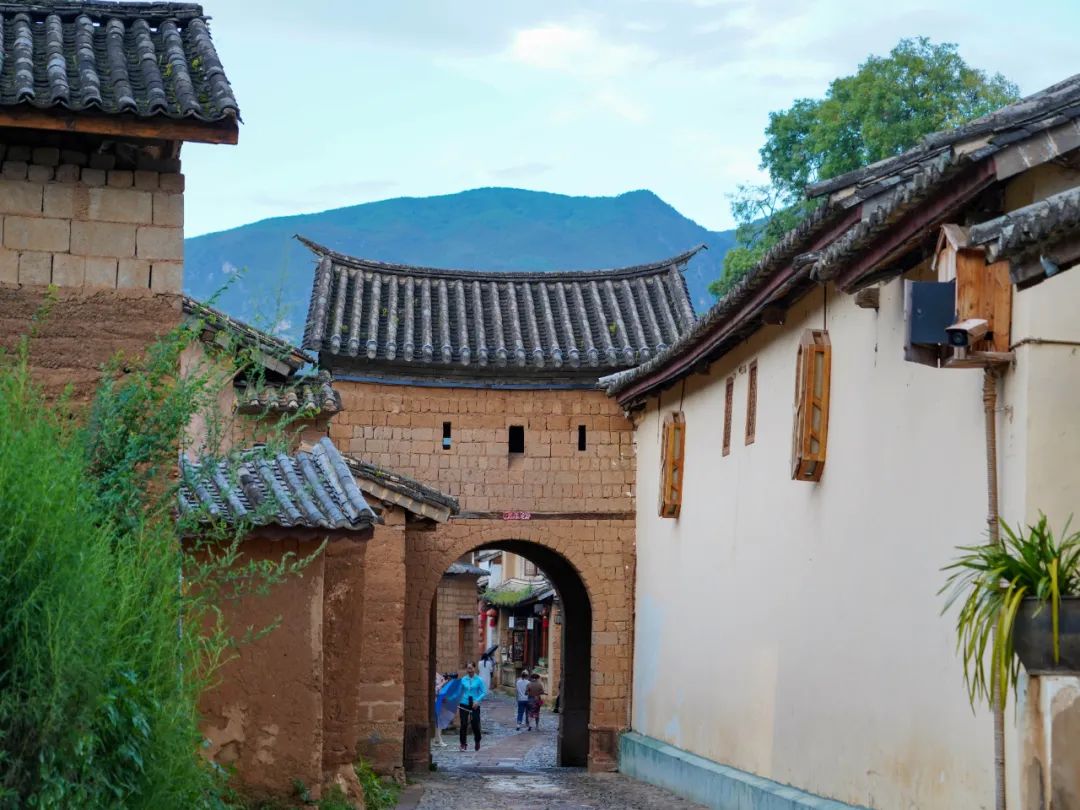

文旅融合,即文化与旅游的深度结合,旨在通过文化的挖掘与呈现,提升旅游的内涵与吸引力。根据文化和旅游部数据,2023年中国文旅市场规模已突破1.5万亿元,年均增长率超过12%。民宿作为文旅融合的前沿阵地,以其个性化、沉浸式的特点,成为游客体验地方文化的重要窗口。例如,云南大理的民宿融合白族文化,浙江莫干山的民宿融入竹林意境,这些案例显示了文化赋予民宿的独特魅力。

然而,现实中不少民宿的“文旅融合”流于形式。一些民宿主打“古风”“非遗”等标签,却仅停留在摆放几件传统装饰品或提供一次敷衍的手工体验,缺乏对文化的深度挖掘。这种“假”噱头不仅让游客失望,也难以形成持续吸引力。

1.2乡村振兴中的民宿角色

乡村振兴是中国2035年远景目标的重要组成部分,旨在通过产业振兴、文化振兴等手段,实现农村的全面发展。据国家统计局数据,截至2024年,中国乡村旅游收入占旅游总收入的比重已超过30%,民宿成为其中的重要支柱。民宿不仅为乡村带来经济效益,还通过吸引青年返乡、提升服务意识、推动文化传承,为乡村注入活力。

云南民宿协会会长贺双全,作为长期的民宿运营者和乡村振兴操盘手,深刻认识到民宿在乡村中的意义。他曾表示:“民宿和乡村的融合,不仅仅是开一个民宿在乡村,而是要找到乡村文化的根本,为乡村找到出路,有流量找到出口。”在云南,广东,福建和海南,许多民宿成为乡村振兴的示范点,带动了就业、文化保护和产业升级。

1.3文旅融合与乡村振兴的对比

文旅融合与乡村振兴虽有交集,但目标和路径不同。文旅融合聚焦游客体验,强调文化的呈现与传播;乡村振兴则以乡村居民为主体,注重经济、社会和文化的全面振兴。民宿作为两者的交汇点,既要满足游客对“真”体验的需求,又要为乡村发展提供“真”动能。这种双重使命要求民宿主跳出单纯的商业思维,承担更多的社会责任。

二、文化是“真”体验还是“假”噱头?民宿的现状与反思

2.1“真”体验:文化的灵魂触动

成功的文旅融合民宿,往往能通过文化触动游客的灵魂。例如,贵州黔东南的“侗寨民宿”,不仅保留了侗族吊脚楼的建筑风格,还通过侗族大歌表演、传统织布体验,让游客沉浸在民族文化中。一位游客在小红书上写道:“住在这里,我仿佛穿越到侗族人的生活里,这种感觉是酒店给不了的。”2024年,该民宿入住率高达75%,远超当地平均水平32%。

这种“真”体验源于对文化的深度挖掘和活化。民宿主通过与当地居民合作,将文化从静态展示变为动态体验,不仅提升了游客的满意度,也为乡村文化注入了生命力。

2.2“假”噱头:表面的文化包装

然而,许多民宿的“文旅融合”仅是营销噱头。以某江南水乡民宿为例,其宣称“重现江南文化”,却仅在房间摆放几幅水墨画,提供一次流水线的茶艺表演。游客反馈称:“感觉像住进了一个主题酒店,文化体验很浅薄。”这种表面化的文化包装,不仅难以打动游客,还可能因虚假宣传引发负面口碑。

贺双全指出:“很多民宿主以为挂个文化招牌就能吸引人,但如果没有根植于当地的真实故事和生活方式,游客一眼就能看穿。这种‘假’文化是对乡村资源的浪费。”

2.3如何判断“真”与“假”

文化的“真”与“假”,关键在于是否与当地生活和历史紧密相连。“真”体验需要民宿主深入研究本地文化,与居民共同呈现;“假”噱头则往往是外来者强加的符号,缺乏灵魂。游客的感知是最好的试金石:如果他们能感受到文化的温度和故事的厚度,那便是“真”体验。

三、民宿在乡村振兴中的示范作用

3.1带动乡村经济发展

民宿作为乡村旅游的引擎,直接拉动了经济效益。以云南为例,2024年全省11万家民宿创造了超过50亿元的收入,带动了餐饮、手工艺品等相关产业的发展。一家位于丽江的民宿,每年采购当地食材和工艺品超过30万元,直接惠及周边20余户农户。

贺双全强调:“民宿不仅是住宿点,更是乡村经济的连接器。它能把游客的消费留在乡村,让农民有实实在在的收益。”

3.2吸引青年返乡创业

民宿的发展为乡村青年提供了返乡创业的机会。以浙江德清为例,莫干山地区的民宿热潮吸引了超过500名青年返乡,他们带来了现代设计理念和服务意识,开办了特色民宿。2024年,当地青年创业率提升了15%,其中80%与民宿相关。而云南丽江也遇到同样的情况,在丽江旅游发展的同时,本地纳西族、白族、普米族等少数民族青年成为民宿和民宿关联产业的中坚力量,他们在云南从事民宿管家,景区向导,做特色餐饮,提供民族文化消费等,当地青年外出打工人数明显下降,在家门口工作是很多人意愿。

一位大理的返乡青年表示:“以前觉得农村没前途,但现在开民宿不仅能赚钱,还能传承家乡的文化,我找到了归属感。”这种人才回流,不仅激活了乡村的人力资源,也为乡村振兴注入了创新动力。

3.3提升服务意识与文化自信

民宿的运营促使乡村居民的服务意识显著提升。在贵州西江千户苗寨,当地村民通过参与民宿服务,学会了接待礼仪、沟通技巧,甚至简单的英语交流。2024年,该地区游客满意度从五年前的68%提升至89%。与此同时,民宿通过展示苗族文化,增强了居民的文化自信,许多年轻人开始主动学习传统手艺和语言。

贺双全认为:“民宿让村民从被动接受游客到主动服务游客,这个过程不仅是经济上的提升,更是意识上的觉醒。”

3.4文化传承与创新

民宿在文化传承中扮演了重要角色。以福建土楼民宿为例,其不仅保留了客家建筑的原貌,还通过举办客家美食节、土楼历史讲解等活动,让游客和村民共同参与文化的传承。2024年,该地区土楼相关非遗项目申报成功率提升了20%,显示了民宿的示范效应。

四、民宿文旅融合的实践路径

4.1挖掘乡村文化的根本

成功的文旅融合需要从乡村文化的根源入手。民宿主应深入调研当地的历史、民俗和生活方式,找到文化的核心。例如,四川丹巴的藏寨民宿,通过还原藏族碉楼和传统节庆,吸引了大量文化爱好者,年收入增长了30%。

贺双全建议:“每个乡村都有自己的故事,民宿主要做的是把这些故事讲好,而不是生搬硬套外来的文化符号。”

4.2与村民共建共享

民宿的文旅融合离不开村民的参与。以云南元阳哈尼梯田为例,当地民宿与村民合作社合作,村民提供食材、手工艺品和导览服务,收入按比例分成。2024年,该模式使村民人均年收入增加5000元,同时游客对民宿的评价提升了25%。

4.3创新体验形式

文化的呈现需要创新形式,如工作坊、节庆活动、沉浸式表演等。浙江乌镇的民宿推出“戏剧体验周”,游客可以参与戏剧排练,体验江南水乡的生活方式,2024年复购率达到40%。

4.4科技赋能文化传播

AI和AR技术的应用为文化体验增添了新维度。例如,一家陕西民宿通过AR技术还原秦朝兵马俑的制作过程,游客满意度提升至93%。科技不仅提升了体验感,也让文化传播更具吸引力。

五、案例分析:成功的文旅融合典范

5.1云南松赞系列:文化的深度融合

松赞系列民宿以藏族文化为核心,创始人白玛多吉将每一家民宿打造为“藏文化博物馆”。从建筑设计到服务细节,无不体现藏族特色。2024年,松赞的平均入住率达到70%,带动周边村庄就业超过300人。

5.2云南怒江:青年返乡的样本

云南怒江是新型的民宿发展集群,由于地理位置的特殊和景色的独特性,近年由于交通条件的改善,当地的民宿如雨后春笋般发展了起来。通过怒江少数文化和现代设计的结合,吸引了大量城市游客,同时带动了青年返乡创业。据统计,2024年,该地区民宿年收入突破1亿元,新增就业岗位300个,成为少数民族地区乡村振兴的标杆。

六、结语:文化为魂,民宿为媒

文化是民宿文旅融合的灵魂,也是乡村振兴的根基。一个成功的民宿,不仅要为游客提供“真”体验,还要为乡村带来“真”发展。它不仅是经济的引擎,更是文化的传承者、青年返乡的催化剂和服务意识的提升者。“民宿和乡村的融合,不仅仅是开一个民宿在乡村,而是要找到乡村文化的根本,为乡村找到出路,有流量找到出口。”

民宿主们,你的民宿触动游客的灵魂了吗?它为乡村带来了什么?在文旅融合与乡村振兴的交汇处,唯有以文化为魂,以民宿为媒,才能实现双赢的未来。